小伙伴們,快來圍觀“傣族慢輪制陶”!

傣族傳統制陶是中國原始制陶的代表之一,飽含著傣族人民對美好生活的向往,有著精美的造型、獨特的藝術價值和工藝水平。如今,在西雙版納的一些村寨中,仍保留著較為完整的傳統制陶技藝。

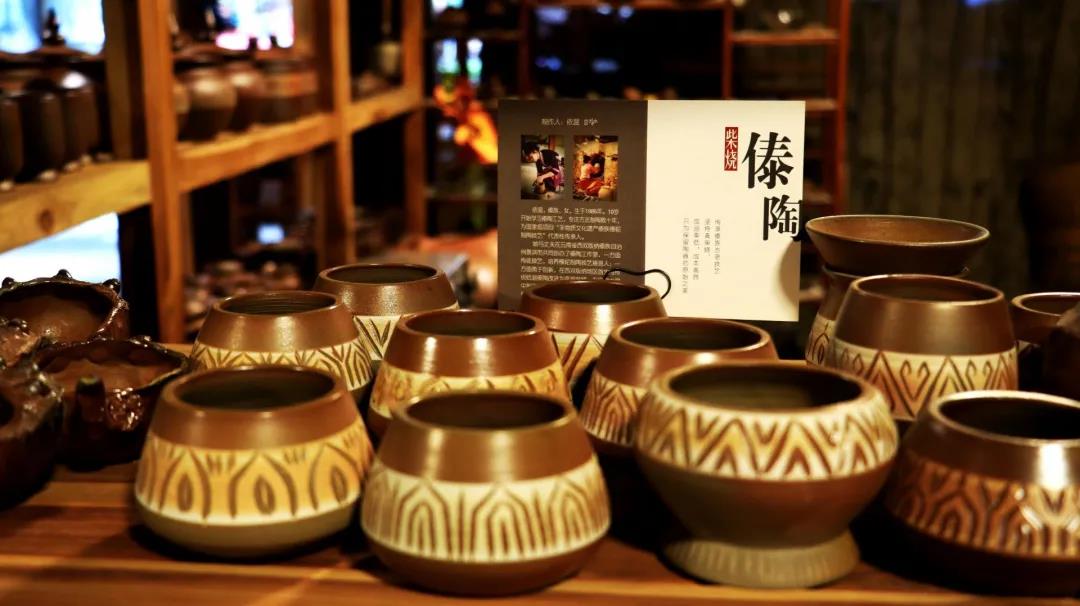

傣族制陶技藝最突出的特色為慢輪手工制作,為了不讓傣族慢輪制陶這項文化、歷史內涵厚重的傳統手工技藝湮滅在歷史的長河中,經西雙版納州人民政府申報,2006年5月,“傣族慢輪制陶技藝”入選為第一批國家級非物質文化遺產傳統手工技藝類名錄。通過良好的保護和傳承,傣陶從以前的“藏在深閨無人知”,到現在成為西雙版納知名的旅游產品。如今,西雙版納有“傣族慢輪制陶技藝”國家級傳承人1名、省級傳承人3名、州級傳承人7名、縣級傳承人6名。

制陶在傣語中稱為“板磨”,俗稱“土鍋”。傣族制陶所需要用到的工具有轉輪、木拍、竹刮、石球等,主要技藝流程包括舂土、篩土、拌沙、和泥、制坯、打坯、干燥、燒陶等環節,所生產的陶器按其用途可分為生活用具、建筑裝飾等。

泥土要成為陶器最重要的一步就是燒窯,傣族慢輪制陶的傳統燒制為平地堆燒,即在一塊平地上碼放玉米核或木柴,將陶器置于其上,再用稻草蓋住陶器,最后用泥敷在稻草上,形成一個薄泥殼的窯體,僅留幾個小孔作為點火口和出煙孔,燒制的最高溫度大概在800度左右。

近年來,有制陶人發現,傳統方法燒制出來的陶器雖然透氣性強,但是陶器在長久擺放后遇到高溫會產生破裂,并且耐用性方面也有所欠缺。為了增加陶器的實用性,國家級非物質文化遺產傣族慢輪制陶技藝傳承人依溫對傣陶制作工藝進行了創新和改變,她嘗試著用高溫燒制陶器,在一番試驗后,改良后的傣陶顏色更加濃厚、深沉,陶器也變得更加結實,即使拿兩個陶杯相互撞擊也不會輕易地碎裂,并且發出的聲音也更加清脆。改良后陶器造型也多種多樣,大象杯、燭臺、掛件等造型多樣的陶器獲得了人們的喜愛。

因為熱愛所以堅持,因為責任所以繼續傳承。這些年依溫也在用自己的方式對傣陶進行著創新,發揮自己的力量,將傣陶展現在更多人面前。依溫說:“因為熱愛,我在無數次想放棄的念頭中一直堅持著制作傣陶,現在我也想用自己的方式,嚴格地要求我的徒弟們,讓制作傣陶的技藝不被人遺忘,讓這種傳統的技藝被世人所了解,所喜愛。”